〜

11月2日

8月1日(木)配信

取材・記事:知財ポータルサイト「IP Force」 編集部

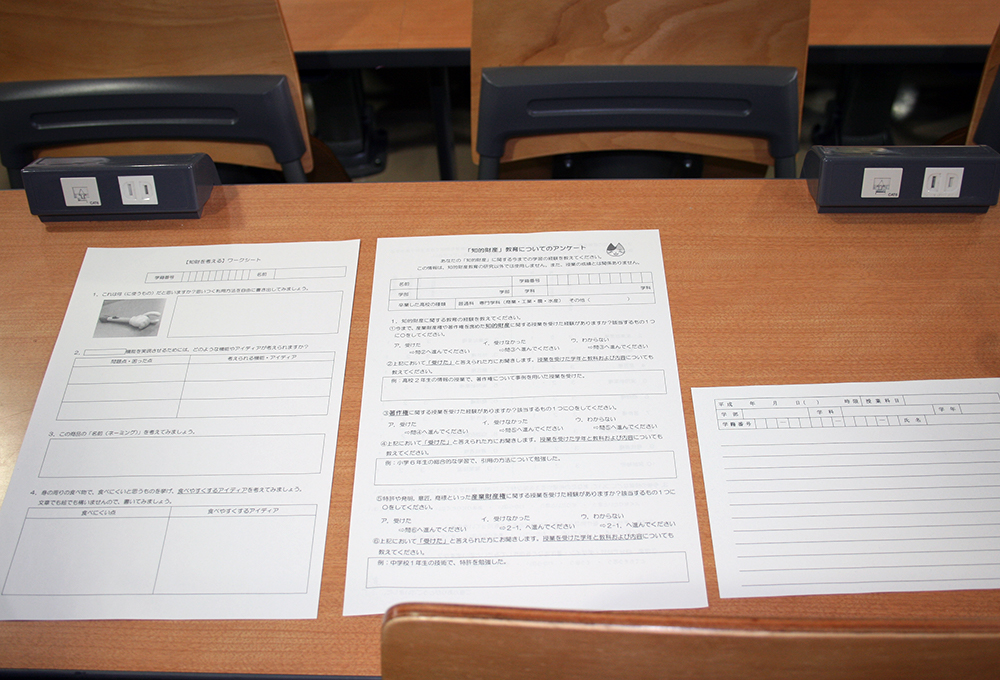

知財科目の授業の様子(提供:山口大学)

知財科目の授業の様子(提供:山口大学) 国を挙げて知財教育を重視した取り組みが進み出す中、いち早く知財科目の導入と拡充を進めて注目を集めている大学がある。山口大学は、2005年の技術経営専門職大学院の開設を皮切りに、2013年には1学年全学部での知財科目必修化を実現。その後も学部から大学院に至るまで、知財教育の体系化を着実に進めてきた。すでに、卒業生の進路にも成果が表れ始めている。

大学における知財教育のパイオニアとして、山口大学はどのような目標を掲げ、どのような取り組みを行ってきたのか。また、知財のノウハウを身につけた学生にはどのような変化が起こったのか。

第1回、第2回に続き、同校における知財教育のキーパーソンとして、最前線で取り組みを進めてきた知的財産センターセンター長の木村友久教授に話を聞いた。

今年2月に開催された「知財教育シンポジウムin田町2019」で講演する山口大学知的財産センター・センター長の木村友久教授。同氏は、山大における知財科目の導入・拡充をめぐる取り組みは、大学側の大英断だったとする。

今年2月に開催された「知財教育シンポジウムin田町2019」で講演する山口大学知的財産センター・センター長の木村友久教授。同氏は、山大における知財科目の導入・拡充をめぐる取り組みは、大学側の大英断だったとする。木村友久教授(以下、略) やはり、知財センターの中に教育部門をつくることができたのが大きい。通常、国立大学では教育機構と知財センターなどの入る産学連携機構はそれぞれ別で動いているため、産学連携の中で本格的に教育をするという試みは歓迎されないもの。

山大の場合は意外にそのあたりが、「よければやってみたら」という感じで自由にやらせてくれた。これは山口県の土地柄もあるのかもしれない。明治維新がここから始まったというのもわかるような気がする。

知財科目の必修化を進めるに当たって教育機構の副学長から一つだけ言われたのは、1年生の1単位をそちらで全部やっていいから、その代わり、知財科目が難しいために学生が逃げてしまうようなことがないようにしてほしいと。それを受けて、現場にあるような身近な話を使って教材を作った。

実は、必修化された2013年は、大学が1年生の共通科目を総入れ替えした年だった。1年生には大学教育を受ける上で基礎となる科目を精選し、それを1科目2単位ではもったいないので、科目数を増やして1科目1単位とし合計30単位取らせることになった。大学側がこの大改革を進めていた時期と、私が山大で知財教育導入に向けて動いていた時期とがたまたま一致したこともあり、自由にできる1単位をもらえた。恐らく運もよかったのだろう。そうしたカリキュラムの大改革のときでなければ、全学部必修科目が入るということはないのではないか。

そのほかにも伏線となったエピソードがある。必修化の2年ほど前の時期に、人文学部の専門の授業で、歴史学の先生が出張するために休講にしようとしていた授業のコマがあった。そのときに休講にするのはもったいないので、試しに知財の授業をやってみないかという話をもらい、それを受けた。

そのときにどんな授業をしたかというと、それが人文学部の授業で出版社などを希望している学生が多かったため、出版の契約やそれに関連するところの著作権の話をした。その授業の評判がかなりよかったらしく、その後で、全体でやってみてはどうかという話になったようだ。

必修化してみて感じたのは、学生は知財の重要性を本能的にわかっているのではないかということ。最近は、テレビ番組やニュースなどで知財について取り上げられる機会も多い。今の学生は、単にものづくりをするだけでは足りず、これからは知財のノウハウが必要だということを理解しているのだと思う。だからそれにこたえようと、特許だけではなく著作権や意匠、デザインなども含めた身近な話をすると盛り上がる。我々はそうした学生の反応を知っているので、おもしろい教材を工夫してつくる。そして、そうした教材を投入すると学生はノッてくる。

授業では毎年必ず学生にアンケートをとり、授業の評価をしてもらうのだが、知財の授業はいつも評価が高い。

山口大学では毎年、知財科目の授業後に学生にアンケートをとっている(提供:山口大学)

山口大学では毎年、知財科目の授業後に学生にアンケートをとっている(提供:山口大学) 教員は8人で、事務スタッフも入れると15人。教員はそれぞれ、異なる分野を得意としている。標準化の知財系を専門とする弁理士や、農業高校教諭を経て山大の技術経営研究科を修了した農業系知財を専門とする教員、著作権の専門家であり「追及権」の研究では日本一とされる教員などがいる。工学博士でものづくり系に強い教員もいる。英語のほかにフランス語に堪能な教員がいたりと、語学に強い点もうちの教員の特徴だ。

現在、募集をかけているのは、産業財産権について万遍なく教えることができ、英語プラスその他の外国語にも強い人。

収益化を図るために、海外展開に向けた教材の英語化などを考えている。そのためにも、英語に加えてもう一言語ができる人に来てほしい。

こうして、全員異質な教員を組み合わせるのがうちの特徴。違うタイプの教員がそろっているという点も強みだと思っている。

教材に使う事例収集のほか、教材のパッケージ化、Eラーニング化、英語化といった作業も担当してもらいたい。うちの知財センターでは、教員も実務家タイプの人を求めている。私自身、スライドをつくったり動画を編集したりといった作業を何でもやってきた実務家タイプ。こういう実務家を採用してくれる大学はあまり多くないのではないか。カリキュラムの大改編によって全学部で知財科目を必修化したことも含めて、山大は本当に大英断をしてくれたと思っている。

そこは、うちも一緒だと思う。知財センターの専任教員として週5日勤務しているのは、私も含めて2人の教員のみ。あとは、他の学部の定員枠を使っていたり、限られた予算を使った任期限定の特命教員として在籍してもらっている。できるだけ人件費を抑えてやりくりしている。中小企業を経営しているような気分だ。いかに予算をもらうかを考え、営業もしている。

授業は知財センターの教員だけでは手が足りないので、他学部の教員、特に工学部系や技術経営研究科、そして国際総合科学部の教員などに協力してもらっている。工学部の先生には、企業に在籍していたときに出願した経験のある先生もいる。当初は重鎮のベテラン教員に担当してもらうことが多かったが、現在では徐々に若手の先生も担当するようになってきている。

山大ではFD(ファカルティ・ディベロップメント)といって、知財教員の授業内容や授業方法を向上させるための研修プログラムを大学の内外で展開している。専任でない教員にはFDを受けてから授業を担当してもらう。分担を均等にするため、担当は毎年変わるのだが、それもすごくいいことだと思う。教員の知財の知識が上がると研究室の知財のレベルも上がっていくからだ。知財を教えられる教員が年々増えていくことも大学にとって強みになる。

他大学にも非常に手厚い支援を行っている。今年は北見工業大学が知財科目の必修化に向けて動いているので、山大の教員を4週間にわたって毎週山口から北見まで派遣している。去年は、東洋大でそうしたサポートを行った。15週間にわたって毎週、知財の教員を送ってその教員が行う授業を見学してもらい、その後は向こうの担当教員が行う授業をうちの教員が見守る。現在は、先方の教員が自律的に授業を行っている。

2018年には山大が提供するFD・SDへの参加者数は学生も含めて1万2000人を超えており、利用者は増えている。

いろいろなケースがある。本音としては、講師料はいらないのだが、交通費の実費はもらえたらありがたい。もっとも、相手先の大学の財務内容が弱い場合は、こちらが持ち出しで行く場合もあれば、半額だけいただく場合もあった。相手先の大学によっては、講師料を山大への業務委託料として支払ってくれるところもあった。

※SD――職員を対象とした、管理運営、教育・研究支援などの資質向上のための研修プログラム

山口大学は、知財の共同利用拠点として、他大学へのFD・SD提供もサポートしている。写真は、今年2月に開催された「知財教育シンポジウムin田町2019」会場の様子。各大学からの知財教育関係者などが集まり、山大における知財教育の取り組みや、各大学におけるFD・SDの導入事例などが取り上げられた。

山口大学は、知財の共同利用拠点として、他大学へのFD・SD提供もサポートしている。写真は、今年2月に開催された「知財教育シンポジウムin田町2019」会場の様子。各大学からの知財教育関係者などが集まり、山大における知財教育の取り組みや、各大学におけるFD・SDの導入事例などが取り上げられた。取材・記事:知財ポータルサイト「IP Force」 編集部

[シリーズ大学の知財教育] 新時代の知財人材を育てる ~山口大の知財教育~

こんな記事も読まれています